BLOG

【2025年最新】薬機法改正のポイント!広告・パッケージの規制とペナルティー完全ガイド

作成日:2022年11月26日 更新日: 2025年2月27日

ス ポ ン サ ー リ ン ク

薬機法(旧・薬事法)とは?

薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。

厚生労働省が管轄しており、以下の項目に関して細かく規定しています。

製造、表示、広告、販売、流通

対象は医薬品だけではなく、化粧品、健康食品も含まれます。

消費者の安全を守るために、虚偽・誇大広告の禁止を徹底しています。

🌟改正の経緯

もともとは「薬事法」と呼ばれていましたが、医薬品を取り巻く環境の変化に対応するため、

2014年に「薬機法」へと名称変更され、内容も大幅に改正されています。

薬機法改正の背景 - インターネット広告の増加

インターネット広告の普及と問題

- 「○○を飲むだけで痩せる!」

- 「医師も認めた奇跡の効果!」

ステマ広告の増加

さらに、「ステルスマーケティング(ステマ)」語句が社会問題化しています。

- インフルエンサーがPR表記をせずに商品の良さを宣伝

- 架空の体験談を利用して、効果を誇張する広告

薬機法改正のポイント

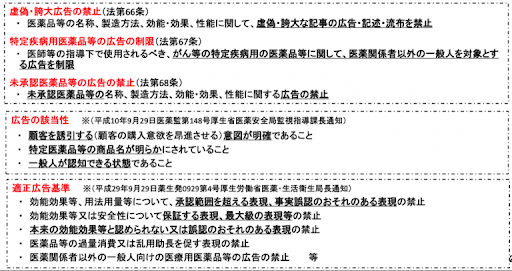

虚偽・誇大広告の厳格化

薬機法第66条に基づき、以下の表現が禁止されています。

虚偽・誇大表現はもちろんですが、これまで効能の表記に関して「個人差・体験談による」と逃げていた表現も取り締まり対象になっています。

2020年7月には、健康食品販売会社ステラ漢方(福岡市博多区)の広告に関わった6人が逮捕されました。

参照:読売新聞オンライン 2020/10/27

上記のような記事体験談は「すべて架空の表現だった」として、広告担当者だけでなく、ステラ漢方社員も医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されました。広告主が知らなかったでは済まされない事件として、記憶にある方も多いのではないでしょうか。同年9月には、法人としてステラ漢方や広告会社も書類送検されています。

これまで広告主は「広告会社が勝手にやったこと」として、すり抜ける詭弁が通用していました。厚生労働省はこれに対して明確な指針を出したともいえます。

今後は代理店、広告主だけでなく、ライター、ブロガー、アフィリエイターなど関係者全員が処罰を受ける恐れがあります。また個人のフリマアプリでのネット販売においても同様です。

何がダメで、何がいいのか、きちんと把握しておく必要があります。

課徴金制度の導入

2019 年 12 月 4 日に公布された薬機法の改正により、薬機法上の虚偽・誇大広告規制への 違反に対する課徴金が新たに制定されました。

従来、虚偽・誇大広告(薬機法 66 条)に違反した場合の罰金の水準は、個人・法人ともに最高で 200 万円 でした。

今回制定された薬機法の課徴金は、薬機法 66 条 1 項(虚偽・誇大広告の禁止)違反に対して科せられます。一番の違いは売り上げに応じた金額が課徴金として計算されることにあります。

食品に関しては薬機法が直接には規制しませんが、広告表現に健康増進や医薬品的効能を表現すると薬機法の規制にかかります。

サプリメントや健康食品も、薬機法の虚偽・誇大広告規制、健康増進法の虚偽・誇大広告規制、さらには景品表示法の 優良誤認規制などの対象にも該当する可能性があります。

加えて、罰則は課徴金だけでなく、行政指導や製品回収による損害、会社の信用失墜など、経営に多大な損害を与えるリスクもあります。

もし違反を発見した場合はできるだけ早く報告すると、課徴金は50%の減額がされる場合もあるようです。違反に気がついたらすぐに申し出ましょう。

広告・パッケージ制作時の注意点

禁止される表現例

- 奇跡の○○効果!(誇大表現)

- 医師も認めた(権威の乱用)

- 飲むだけで痩せる(根拠のない効果)

許可される表現例

- 栄養補給をサポートします(一般的な効能)

- ○○成分が含まれています(成分表示)

規制対象となる商材と広告媒体

薬機法はすべての人が対象になります。広告主、広告代理店といった広告を配信する業者だけでなく、SNSのインフルエンサーの投稿も対象となります。

また、企業からPR広告を依頼されて薬機法に違反した投稿をおこなった場合にも、薬機法の規制対象になる可能性があります。

ただ、規制の対象は商品の販売につながる広告となるため、研究員がレポートにまとめた内容を配る等の行為は薬機法には抵触しません。しかし、販売の促進のためにそのレポートを用いると違反になります。

対象商品は薬機法の管轄下にある医薬品、化粧品などに加え、一般健康食品も対象となります。たとえば、一般健康食品に対して、疲労回復、脂肪燃焼など、保健機能食品のような効能効果を書いてしまうと違反となります。

健康器具や美容器具についても、薬機法の直接の規制対象ではありませんが、医薬品と誤認させるような機能表示、効能効果を表示することは禁止されています。

対象商品例

・医薬品

・医薬部外品

・化粧品

・健康食品

・医療機器

対象媒体例

・テレビ

・雑誌

・インターネット(SNS、ブログ、YouTube)など

関連:景品表示法にも注意!

パッケージをデザインする際には、景品表示法にも注意が必要になります。

景品表示法は、医薬品や医薬部外品に限らず、あらゆる広告を規制するための法律です。

・虚偽表示

・誇大広告

・有利に見せかける表示

以上の広告を禁止しています。

例えば、

有利誤認:「今だけ半額!」(実際は常時割引)

優良誤認:「日本一の○○!」(根拠のないランキング)

などは、景品表示法違反となり、課徴金の適用や改善命令を受ける可能性があります。

トレーサビリティの現状

医療機器の流通の効率化及び⾼度化、トレーサビリティの確保、医療事故の防⽌、医療事務の効率化の観点から、2008(平成20)年にバーコード表⽰の実施要項が通知されました。

医薬品等のパッケージにはバーコードの表示も忘れずに行いましょう。

バーコード表⽰の実施要項

○ GS1規格に基づくバーコード表⽰の普及・データベースの登録を推進。

現状医療機器のバーコード表⽰割合(令和2年度厚⽣労働省・情報化進捗状況調査より抜粋)バーコード表⽰割合の販売包装単位は全てのカテゴリーで昨年度から割合が増加している⼀⽅、個装(最⼩包装)単位は昨年度から割合が減少したカテゴリーが⼀部⾒受けられた。

医療安全の確保の観点から、製造、流通から、医療現場に⾄るまでの⼀連において、医薬品・医療機器等の情報の管理、使⽤記録の追跡、取り違えの防⽌などバーコードの活⽤によるトレーサビリティ等の向上が重要である。このような取組による安全対策を推進するため、医薬品・医療機器等の直接の容器・被包や⼩売⽤包装に、国際的な標準化規格に基づくバーコードの表⽰を義務化することが適当である。

○ バーコード表⽰を求めるに当たっては、医薬品・医療機器等の種類や特性に応じた効率的・段階的な対応や⼀般⽤医薬品などを含めた現状のコード規格の普及状況などを考慮する必要がある。

○ また、バーコード表⽰の義務化と合わせて製品情報のデータベース登録などを製造販売業者に求めるとともに、医療現場などにおけるバーコードを活⽤した安全対策の取組を推進していく必要がある。

参考:厚⽣労働省 医薬・⽣活衛⽣局医薬安全対策課「添付⽂書の電⼦化及びトレーサビリティ向上のためのバーコード表⽰について」

まとめ

薬機法は、インターネット広告の急速な普及に伴い、改正が続いています。

特に、虚偽・誇大広告に対する課徴金制度の導入は、事業者にとって大きな影響を与えています。

違反が発覚した場合、売上の4.5%を課徴金として納付する必要があり、

企業イメージの損失や経営リスクにもつながります。

また、広告主、広告代理店、ライター、ブロガー、インフルエンサーなど、

広告に関わるすべての関係者が規制対象となるため、非常に注意が必要です。

「知らなかった」では済まされないのが現代の広告規制。

最新の法改正を把握し、適切な広告表現を行うことで、リスクを回避しましょう。

OUTSENSEでは「折り工学」を活用し、広告・パッケージ制作のサポートを行っています。

ぜひ一度お問い合わせください。

ス ポ ン サ ー リ ン ク

こ の 記 事 を 書 い た 人

株式会社OUTSENSE(あうとせんす)

株式会社OUTSENSEは、「折り工学」を専門とした設計会社です。折りによるデザイン性のや機能性の付与を通して、新規事業開発や製品課題解決をいたします。

そ の 他 の 記 事 を 読 む

AUTHOR

-150x150.png)

株式会社OUTSENSE

(あうとせんす)

株式会社OUTSENSEは、「折り工学」を専門とした設計会社です。折りによるデザイン性や機能性の付与を通して、新規事業開発や製品課題解決をいたします。本ブログでは、「折り工学」や研究開発、環境技術について発信しています。

\OUTSENSEをフォロー/

ス ポ ン サ ー リ ン ク

そ の 他 の 記 事